Der unermüdliche postkoloniale Aktivist Hans Fässler hat kürzlich eine E-Mail verschickt, in der er berichtet, dass seine Familie in Corono-Zeiten wieder einmal ein «Monopoly»-Spiel hervorgeholt habe. Dabei sei er mit seiner Spielfigur auf Neuenburg gelandet, und als er den dortigen Grundbesitz erwerben wollte, habe es da doch tatsächlich geheissen: Place Pury.

Der unermüdliche postkoloniale Aktivist Hans Fässler hat kürzlich eine E-Mail verschickt, in der er berichtet, dass seine Familie in Corono-Zeiten wieder einmal ein «Monopoly»-Spiel hervorgeholt habe. Dabei sei er mit seiner Spielfigur auf Neuenburg gelandet, und als er den dortigen Grundbesitz erwerben wollte, habe es da doch tatsächlich geheissen: Place Pury.

Nun hat Fässler schon in seinem bahnbrechenden Buch «Reise in Schwarz-Weiss» von 2005 darauf hingewiesen, dass der spätere Neuenburger Mäzen David de Pury einen grossen Teil seines Vermögens dem Sklavenhandel zu verdanken hatte. In letzter Zeit sind verschiedene Versuche unternommen worden, dessen Denkmal in Neuenburg nicht geradezu zu stürzen, aber zumindest anders zu kontextualisieren, wie Hans Fässler kürzlich in einem Vortrag im bücherraum f dokumentiert hat, siehe https://tinyurl.com/brfaessler

Eine Schweizer «Monopoly»-Version existiert seit 1940. Zu Beginn teilweise den Verkaufsgeschäften des ursprünglichen Lizenznehmers Franz Carl Weber nachgebaut, bildet sie die monetären Verhältnisse in der Schweiz ab, vom Churer Kornplatz bis zum Zürcher Paradeplatz, oder von der Nahrungsmittelproduktion bis zur Finanzwirtschaft. Bezüglich Neuenburgs bleibt allerdings eine merkwürdige Ambivalenz. Auf alten Schweizer «Monopoly»-Versionen gelangen wir in Neuenburg nämlich auf die Place Purry, mit starkem Doppel-r.

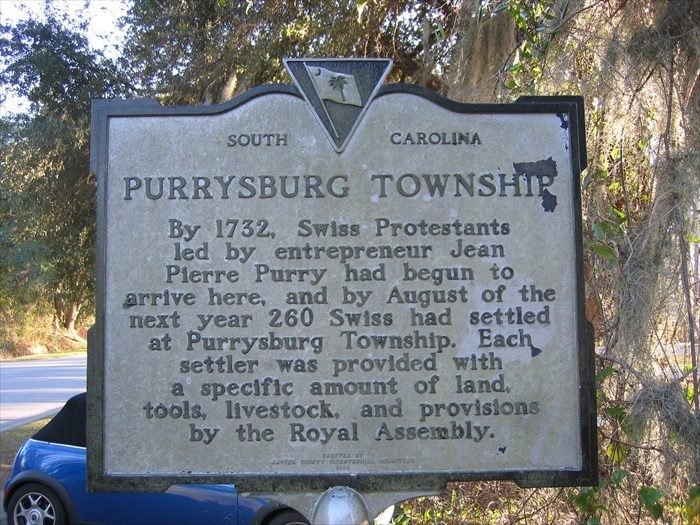

Tatsächlich wurde der Familienname der De Purys früher unterschiedlich geschrieben, und er hat sogar Eingang in die amerikanische Siedlungsgeschichte gefunden. Hans F. hat darauf hingewiesen, dass die ehemalige Kleinstadt Purrysburg im heutigen US-Bundesstaat South Carolina von einem Neuenburger De Purry gegründet wurde, und zwar von Jean-Pierre Purry (1675–1736). Der hatte als lokaler Verwaltungsbeamter begonnen, machte dann als Weinkaufmann Bankrott, worauf er in holländische Dienste in Südostasien eintrat. Bald suchte er seine Arbeitgeber von den Vorteilen von Siedlerkolonien in Südafrika und Südaustralien zu überzeugen. In einer Publikation entwickelte er die eigenwillige These, dass der 33ste Breitengrad für Kolonien besonders günstig sei, vertrat ansonsten aber die übliche kolonialistische Position, wonach europäischer Kolonialbesitz für die indigenen Völker nur von Vorteil sein könne:

«there is Reason to believe, the Establishing a good colony of Europeans would be so far from being any Detriment to the Inhabitants of the Land of Nights, and from driving them out of their Possessions, that on the contrary it would procure them all Sorts of Advantages, as well from a civilised Life, as from the Arts and Sciences it would bring among them, provided this was done with Mildness, and we looked upon them as poor Creatures, who tho’ stupid and ignorant don’t cease as well as we to be Members of human Society.»

Da die Holländisch-Ostindische Gesellschaft nicht auf seine Vorschläge einging, suchte Purry sein Glück in den englischen Kolonien in Amerika. 1726 sicherte er sich einen Vertrag mit Landbesitzern in South Carolina und konnte 300 Neuenburger und Genfer davon überzeugen, ein besseres Leben in der Neuen Welt zu suchen. Doch dann blieb das versprochene Geld aus, die Auswanderungswilligen sahen sich geprellt und gerieten in Not; Purry flüchtete aus Neuenburg.

Fünf Jahre später hatte der Hasardeur mehr Glück, oder Frechheit. Um die englischen Kolonien an der südlichen Grenze von South Carolina gegen das von Spanien beanspruchte Gebiet im heutigen Georgia abzusichern, erwarb die englische Krone das Land am Ufer des Savannah River selbst und erteilte die Genehmigung zum Bau von neun Grenzsiedlungen, darunter auch an den umtriebigen Purry. Dieser erhielt ein Stück von 48000 acres, dazu einen Startkredit von 400 Pfund und die Mittel, um 300 Leute für ein Jahr zu bezahlen, «insofern sie einen guten Leumund haben und Schweizer Protestanten sind». In einem französisch verfassten Prospekt pries er im September 1731 die neu zu gründende Siedlung an und lieferte zugleich eine einlässliche Beschreibung von South Carolina; die Schrift wurde im August 1732 übersetzt und nachgedruckt im Gentleman´s Magazine, wobei Purry als John Peter Purry zusammen mit drei weiteren Unternehmern aus Genf und Neuenburg als Verfasser zeichnete.

Fünf Jahre später hatte der Hasardeur mehr Glück, oder Frechheit. Um die englischen Kolonien an der südlichen Grenze von South Carolina gegen das von Spanien beanspruchte Gebiet im heutigen Georgia abzusichern, erwarb die englische Krone das Land am Ufer des Savannah River selbst und erteilte die Genehmigung zum Bau von neun Grenzsiedlungen, darunter auch an den umtriebigen Purry. Dieser erhielt ein Stück von 48000 acres, dazu einen Startkredit von 400 Pfund und die Mittel, um 300 Leute für ein Jahr zu bezahlen, «insofern sie einen guten Leumund haben und Schweizer Protestanten sind». In einem französisch verfassten Prospekt pries er im September 1731 die neu zu gründende Siedlung an und lieferte zugleich eine einlässliche Beschreibung von South Carolina; die Schrift wurde im August 1732 übersetzt und nachgedruckt im Gentleman´s Magazine, wobei Purry als John Peter Purry zusammen mit drei weiteren Unternehmern aus Genf und Neuenburg als Verfasser zeichnete.

Nach verschiedenen Neurekrutierungen, die in vier Schiffsladungen nach Übersee fuhren, wohnten 1736 in Purrysburg rund 600 Menschen, zumeist NeuenburgerInnen und GenferInnen, aber auch einige aus deutschen und französischen Protestantengemeinden. Doch h atten sich die versprochenen elysischen Gefilde nicht realisiert. Ein Beitrag in einem regionalen Geschichtsmagazin hat kürzlich zwei diametral entgegengesetzte zeitgenössische Briefe in die Schweiz präsentiert: der eine wohl als Propagandaschrift gedacht, der andere eine ernüchterte realistische Beschreibung der beschwerlichen Lebensumstände. Bald wanderten manche der ersten SiedlerInnen in benachbarte, besser gelegene Orte in Georgia ab. Jean Pierre Purry seinerseits, der womöglich noch persönlich einen Sklaventransport nach South Carolina organisiert hatte, erlag 1736 der in der Gegend grassierenden Malaria. In der weiteren Nachbarschaft entwickelte sich allmählich, wie im ganzen Süden, eine prosperierende, mit Sklaven betriebene Plantagenwirtschaft, wobei einige Nachfahren der Schweizer Siedler durchaus zu Reichtum gelangten.

Im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg wurde die Ansiedlung im April 1779 von britischen Regimentern erobert. Der drohende Verlust der Verkehrsachse des Savannah River veranlasste die amerikanische Armeeführung

, Truppen in den Süden zu verlagern und dort die Engländer allmählich zurückzudrängen. Als Warenumschlagsplatz war Purrysburg bis 1820 in Betrieb, dann setzte ein langsamer Niedergang ein. Im Bürgerkrieg wurde der Ort 1865 durch Nordstaatengeneral William Shermann bei seinem südlichen Feldzug der «verbrannten Erde» erobert und dann aufgegeben. Heute erinnert nur noch der Friedhof mit etlichen deutschen und französischen Grabinschriften und eine Gedenktafel an die wechselvolle Geschichte. Jean Pierre Purrys Sohn, David de Pury (1709-1786) hatte da schon längst eine Neuenburger Kolonialgeschichte begründet, in der die Sklaverei noch eine weitaus grössere Rolle spielte.

M ittlerweile taucht Purry gelegentlich noch als deutsche Version von Pury auf, aber die offizielle Schreibweise ist seit längerem unzweideutig Pury. Im Schweizer «Monopoly» hat das bis vor kurzem noch ein wenig anders ausgesehen. Es ist ja zweisprachig beschriftet, doch nicht nur in Neuenburg, sondern auch in Neuchâtel landete man auf der Place Purry. Erst in der Version von 2011 ist das korrigiert worden. Historisch gesehen ist Pury/Purry in der fiktiven Schweizer Immobilienkarte also mit einem nicht mehr ganz so modischen Ausdruck ein flottierender Signifikant. Als flottierend verbirgt er meistens etwas. Aber, wie wir wissen, kehrt das Verdrängte zurück. Deshalb landen wir jetzt auch beim Schweizer «Monopoly» auf dem Platz des Sklavenhandelsprofiteurs de Pury.

Im Übrigen hat auch «Monopoly» eine durchaus ambivalente, flottierende Geschichte. Das klassische kapitalistische Immobilienspiel ist, nicht ganz unpassend, durch die feindliche Übernahme eines antikapitalistisch gemeinten Brettspiels entstanden.

Im Übrigen hat auch «Monopoly» eine durchaus ambivalente, flottierende Geschichte. Das klassische kapitalistische Immobilienspiel ist, nicht ganz unpassend, durch die feindliche Übernahme eines antikapitalistisch gemeinten Brettspiels entstanden.

Erfunden wurde es von der Quäkerin Elizabeth Magie aus Delaware, die es unter dem Namen «The Landlord’s Game» 1904 patentierte. Das grundlegende Spielprinzip war bereits vorhanden: Je nach Feld, auf dem die Spielfigur landet, müssen Mietzinsen bezahlt werden. «The Landlord’s Game» war als didaktisches Spiel gedacht, um zu zeigen, wie Monopole auf Kosten der armen LandbesitzerInnen gehen. Magie hoffte, dadurch werde bei Kindern deren «natürliche Abneigung gegen Ungerechtigkeit» entflammt; in einer zweiten Version baute sie eine hohe Grundstücksteuer ein, um soziales Verhalten zu befördern.

Das Spiel hatte moderaten lokalen Erfolg. Einige Ökonomieprofessoren benutzten es als Lehrmittel, um die Mechanismen des Immobilienmarkts zu veranschaulichen. Als einer von ihnen das Spiel seinerseits patentieren wollte, kam es mit Elizabeth Magie zum ersten Patentstreit in der Geschichte von «Monopoly». 1930 entwarf der arbeitslose Heizungsmonteur Charles Darrow eine neue Version. Der Spielzeughersteller Parker Brothers erkannte, nach ursprünglicher Ablehnung, die Möglichkeiten des Spiels. Im Frühling 1935 wurde Darrow, im Herbst Magie ausgekauft – letztere erhielt 500 US-Dollars, ersterer wurde dank des Deals Millionär. Im November 1935 startete Parker rechtzeitig fürs Weihnachtsgeschäft die professionalisierte Version.

Der Spielwarenkonzern gab jeden kritischen Anspruch zugunsten der Apologie für die monopolistische Immobilienspekulation auf. Mittlerweile existiert «Monopoly» in 43 Sprachen und 111 länderspezifischen Versionen; bis heute wurden rund 280 Millionen Stück verkauft und etwa 5,5 Milliarden «Monopoly»-Häuschen hergestellt.

Seit 85 Jahren werden unschuldige Kinder im kapitalistischen Einmaleins geschult, seit 70 Jahren auch in einer Schweizer Version. Womöglich bekommt man dabei zum ersten Mal Geldscheine in die Hand. Der anfängliche Erwerb von Grundstücken, die ursprüngliche Akkumulation geht unblutig vor sich, dank egalitär verteilten Ursprungskapitals und ohne dass die Landbevölkerung vertrieben werden müsste. In der folgenden Phase geht es wilder zu, wenn zur Grundrente die Mieteinnahmen durch den Häuserbau treten.

Es gibt zwei Strategien: sich langsam, kontinuierlich ein Portfolio aufbauen wie im konventionellen Kapitalismus oder alles auf eine Karte und bestimmte Grundstücke setzen wie im Casinokapitalismus. Das Grundprinzip bleibt: Nur mindestens zwei Grundstücke zusammen ermöglichen einen erfolgversprechenden Kapitaleinsatz. Da klingt die ursprüngliche kritische Intention des Spiels wie ein fernes Echo an. Gespielt wird gerade nicht der uramerikanische Mythos vom Tellerwäscher, der zum Millionär wird, sondern es gilt: Wer hat, dem wird gegeben. Doch das Unbehagen darüber wird im Gründerfieber fortgeschwemmt. Wie berauschend fühlt es sich an, wenn das Geld und die Macht wachsen, die GegenspielerInnen immer häufiger zum Obolus gezwungen werden, und wie steigt umgekehrt die Demütigung, wenn man die eigenen Grundstücke verpfänden muss und sich trotzdem die Garotte immer enger um den Hals schliesst, bis das Spiel statt mit der Zwangsevakuierung mit dem sozialen Tod eines Mitspielers, einer Mitspielerin endet.